よくあるご質問

当院に関するよくあるご質問をまとめています。それぞれの項目をクリックしてください。

なお、当院に通院中の方は院内に質問用紙もございますのでお気軽にご質問ください。

全般

ART治療(採卵、移植、凍結)全般

- ART治療について

- 採卵について

- 受精と胚の発育について

- 精子について

- 胚移植について

- 胚移植後の過ごし方について

- 凍結・融解について

- 着床前診断(PGT-A)について

- ART治療の不成功の場合

- 培養士と患者様とのコミュニケーション

受診について

以下、該当する項目でご予約ください

○ 当院全く初めての初診—当院受診歴がない方

○ 初診(2人目以降)—当院受診歴あり、当院で治療・卒業後、2人目以降の治療再開希望の方

○ 初診(久しぶり)—当院受診歴あり、治療中断し、1年以上受診歴が無い方完全予約制となりますので、当日の予約は原則お受けしておりません。ご相談ください。

来院される前日までにご予約をお願いします。

当院では原則ネットからの予約になります。初診のご予約希望の方もネットからご予約お願いいたします。

ご予約は「Web予約はこちら」から該当項目での予約をお願いいたします。アプリのダウンロードもできますのでご利用ください。

ネット予約も当日のご予約はできませんので前日までのご予約をお願いいたします。

また、書類等持参のみや返却のみの場合もご予約が必要ですのでご連絡ください。

奥様お一人だけの受診で構いません。ただ、人工授精や生殖補助医療の治療計画を立てる際は必ずご夫婦での来院が必要となります。

はい、可能です。治療にあたっては提出していただく必要書類がありますので受診時に説明させていただきます。

はい、可能です。ホームページトップページからプレコンセプションケアの項目で案内しています。

はい、大丈夫です。その旨を予約時、受診時にお伝えください。

はい、問題ありません。受診していただいて大丈夫です。

受診の際にご希望をしっかりとお伝えください。相談しながら進めましょう。

紹介状は無くても受診可能です。前医から紹介状をいただける方はご持参ください。

保管している施設の了承が得られていれば当院での受け入れは可能です。

基本的に普段通りの服装で構いませんが、脱ぎ着しやすい服装をおすすめします。

採血や注射などの処置がある場合は、腕を出していただくので、袖をまくりやすいトップスがおすすめです。

内診の際は、ショーツを脱いでいただきますので、スカートがおすすめです。パンツでも大丈夫ですが、ひざ掛けを設置しておりませんので、必要な方は、ご自身でタオルやひざ掛け等をご持参ください。

月経中でも診察は可能です。 ただし、子宮がん検診は月経中はできません。

当院では主治医制ではありませんので診察する医師は受診のたびに変わります。

診療の医師が変わりましても治療方針は変わりません。

当院では主治医制をとってはおりませんが、女性医師が2名在職しておりますのでご相談ください。

45歳以上の方はお電話、オンライン相談などで事前にご相談ください。

お電話でご相談ください。

内科を受診していただき、検査をお願いします。

予約の変更やキャンセルに関しては、治療内容によって医師の確認が必要な場合がありますので、一度当院へご連絡をお願いします。

セカンドオピニオンとして受診される方もいらっしゃいます。

検査結果等お持ちいただければ当院で検査が省けることもあります。

お仕事を続けながらで大丈夫ですが、治療の段階によってはある程度都合をつけていただく必要もあります。

診察時に次回受診日の日程も決めますので、来院時は勤務表等持参してください。

来院できない日がある場合はお伝えください。

断乳から2ヵ月経過していれば月経の有無は関係なく受診可能です。

体外受精の場合早ければ通院開始して2ヵ月でスケジュールに入れます。

ご了承ください。

検査、薬について

不妊原因のうち、男性側に理由がある場合と女性側に理由がある場合はほぼ半々だと言われています。

治療を進めていくうえで欠かせない検査となっておりますので早い段階での検査をお願いしています。

治療に影響がある可能性がありますので必ずご連絡ください。

場合によってはスケジュールがキャンセルとなることもあります。

風邪薬や頭痛薬等の市販の薬やサプリメントは妊娠が判明するまでは制限はありません。

妊娠後に関しては継続できないものもありますのでご相談ください。

他院から処方されている薬の場合は主治医に相談してください。

インフルエンザワクチンは治療中や妊娠後も制限はありませんので打っても大丈夫です。

風疹ワクチンの場合は打ってから2ヵ月は避妊が必要になりますので、風疹ワクチン接種を考えている方はお伝えください。

当院では、妊娠前からの葉酸サプリの摂取をおすすめしています。その他にも様々なサプリメントがございますので、お気軽にスタッフにご相談ください。

当院の待合室にも、お得なクーポンコードが付いたサプリメントの案内パンフレットがありますので、是非ご覧ください。

月経中や出血がある期間はできませんが、それ以外であれば可能です。

鹿児島市のいきいき受診券をお持ちの方はご持参ください。

胚培養士について

胚培養士は受精卵の培養・管理を担当する専門職です。

採卵後の卵子の評価から始まり、精子の調整、受精操作(体外受精、顕微授精)、受精卵の発生過程の観察、胚(受精卵の評価、凍結保存まで、体外での胚の管理全般を担当します。

また、培養環境の維持管理や品質管理も重要な業務になります。

当院の胚培養士は6名が日本卵子学会認定資格である生殖補助医療培養士の資格を取得しています。定期的な技術評価と知識更新を行い、高い技術水準を維持できるように研修や学会に積極的に出席し、努力を重ねています。

培養室について

培養室はクラス100(ISOクラス5)の空気清浄度を維持し、培養器の温度、CO2濃度、O2濃度を厳密に維持管理しています。

空気清浄度を保つためにHEPAフィルターを使用し、培養室内は陽圧設定されています。

また、温度、湿度なども24時間モニタリングして記録を保管しています。

停電対策としては無停電電源装置と自家発電装置を完備しています。

培養器や液体窒素タンクは常に予備を確保しています。異常発生時には担当者に即時に通報されるシステムを整えています。

全ての作業は必ず2名以上の培養士で確認し、確認した作業内容を記録に残すようにしています。これによってヒューマンエラーを防ぐ体制を整えています。

また、培養器や保存容器には患者さまの識別ラベルを貼付し、確認時には指を差しながら声に出して読み上げることで更なる確認を行います。

このように視覚的な確認と声出しによる聴覚的確認を組み合わせることで取り違えのリスクを最小限に抑えています。

ART治療(採卵、移植、凍結)全般

● ART治療について

ART治療を開始したい周期の前周期に外来スタッフにお伝えいただくとスムーズに治療を開始できます。

月経3日目以内に来院していただき、スケジュールに入りましたら卵巣刺激の方法により変わりますがおおよそ1週間毎日(日曜除く)注射に通っていただく必要があります。

ただし来院せず自分で注射を打つこともできますのでその際は卵胞が大きくなったかの確認の超音波検査の来院1~2回で済みます。

超音波検査をして卵胞が大きくなっているのが確認できれば翌日もしくは翌々日に採卵が決定し、採卵日に再度来院していただきます。

採卵後は移植の場合採卵2,3日後または5日後に来院していただき、採卵より2週間後に妊娠判定があります。

移植を行わずに全て凍結の場合は採卵日以降の来院はありませんが、卵巣の腫れが見られた場合は確認のために来院していただくことがあります。

単純に採卵数が多い方法が良いわけではありません。

皆様の卵巣の状態に合わせてスケジュールを作成しますので、個別性を重視したスケジュールを組みます。

年齢、ホルモン(E2/ LH/ FSH/ AMH)の値、精液所見、過去の採卵周期、不妊の原因、来院できる回数などによってもベストな方法は違ってきます。

ART治療開始時にどの方法を行うかご説明いたします。

連日の来院が難しい方は自己注射をすることで、ご自宅や職場で行うことも可能です。

自分で注射をするというのは不安も大きいと思いますが、看護師が30分ほど時間をかけて説明と自己注射トレーニングを実施します。

胚移植では来院から会計までの所要時間は1時間ほどとお考えください。

月経開始時に予測することは難しいです。

平均すると月経開始10〜14日目に採卵となることが多いですが、卵胞の成長スピードには個人差・周期差があるためです。

スケジュール後半で急速に卵胞が育ち、予定よりも早く採卵になる場合もあれば、反対にゆっくりと成長し、注射を打つ期間が長くなる場合もあります。

卵子は若すぎて未熟な状態でも、熟しすぎて過熟な状態でも受精しません。卵が一番良い状態の時に採卵できるよう、予定の変更ができるようにしておくと気持ちが楽かもしれません。

採卵は通常、朝の7時から10時の間に行います。出張や会議が多い方は、事前に午前中の業務を代わってくれる方を探しておくなど、 柔軟に対応できる体制を整えておくと、より安心して治療に臨めるでしょう。

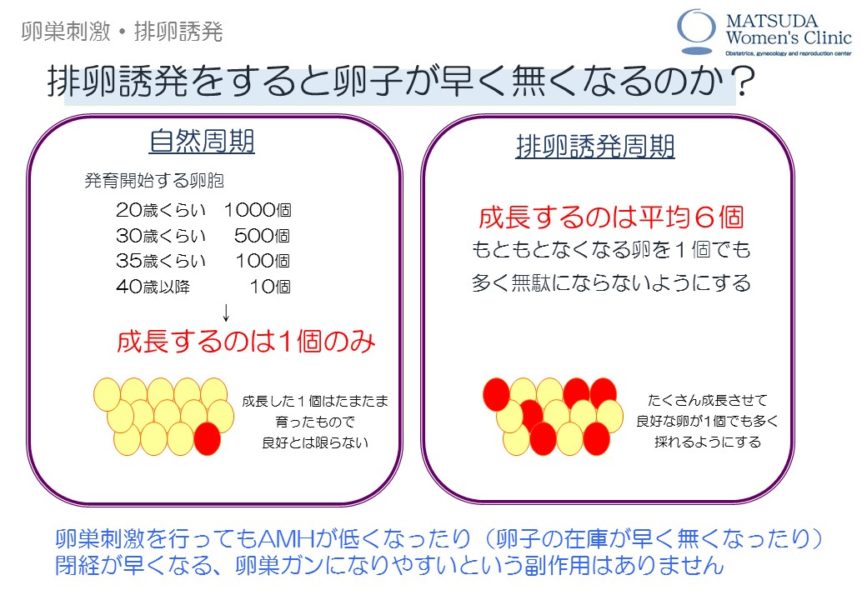

通常、1回の周期において卵巣のなかの卵胞(卵子が入っている袋)が複数発育します。そして最終的には1個のみが発育し、成熟した卵子が排卵され、他の卵胞は発育を途中で止めて無くなります。卵巣刺激とは、この他の卵胞も最後まで発育させて成熟卵を複数得るための方法になります。もともと無くなってしまう卵胞を発育させるので、卵巣の在庫を前借りするといったことではなく、閉経が早くなる(卵巣の在庫がなくなる)わけではありません。

卵子の質は年齢に大きく影響を受けるため、年齢が若ければ自然周期でも得られた1個の卵の質は良好である可能性が高くなりますが、年齢を重ねれば卵子の質は低下していきます。

当院では、1個でも多くの質のいい卵子と出会うために、基本的には卵巣刺激を行っていますがひとりひとりの卵巣予備能を考慮して刺激方法を選択しています。もちろん、ご希望であれば自然周期での採卵も行うことができます。

ART治療の内容(精子の状態・受精障害の有無など)によっては段階的に治療方法を変更することが可能です。

良い結果が出ないものの、治療を休むのを迷うという場合は外来スタッフにご相談ください。

● 採卵について

採卵時の痛みは毎回同じではなく、卵巣の位置や採卵する卵胞の数、痛みの感じ方などによって個人差があります。

当院のアンケートでは、痛みを5段階評価(最も強い痛みを5とする)で評価していただいたところ、平均2.8でした。痛みの程度については、「我慢できる程度の痛み」と回答した方が64%、「痛かった」と回答した方が4%でした。

強い不安のある方は、卵胞数に関わらず全身麻酔をおすすめいたします。

ただし、全身麻酔は当日の食事や化粧、ネイル、車の運転などに制限があります。

麻酔方法については採卵日が決まるまでに看護師にご相談ください。

十分な休息をとり、水分を多く摂ることが勧められます。

また、体調の変化に注意し、出血、腹痛、発熱などの症状が見られた場合は、すぐにご連絡ください。

当院では、朝の採卵後に帰宅された患者様へ、看護師がお昼過ぎに体調確認の連絡をさせていただきますのでご安心ください。

年齢や卵巣刺激法により異なりますが、平均的には7〜8個の卵が採取されます。

採取された卵の質も重要であり、良質な卵を選別することが妊娠の成功率を向上させます。

採卵は通常、月に1回行うことが可能です。しかし、患者様の体調や卵巣の反応により、頻度やスケジュールは異なることがあります。

採卵の痛みを和らげるために、鎮静剤や局所麻酔を使用します。

また、リラックスするためのリラクゼーション技法や深呼吸の練習も効果的です。

採卵を繰り返すことで、身体的・精神的なストレスを感じやすくなることがあります。

また、ホルモン治療による副作用や、ごくまれにですが卵巣過剰刺激症候群(OHSS)などのリスクも考えられます。

● 受精と胚の発育について

精子の数が極端に少ない「乏精子症」や、精子の運動率が低い「精子無力症」、または精子の形態異常が多い「精子奇形症」などの状態では、通常の体外受精では受精が難しいため、ICSIが推奨されます。

また、体外受精を行ったが受精が成立しなかった場合や、受精率が非常に低い場合もICSIの適応となります。

無精子症の患者様において、精巣や精巣上体から精子を採取できる場合(TESE)もICSIが適用されます。これにより、射出精液中に精子が全くない状態でも受精が可能となります。

受精方法には、卵に精子をふりかける媒精という方法と卵に精子を直接細い針で注入する顕微授精(ICSI)の2通りあります。

当院では男性因子でない場合は初回採卵の方は媒精と顕微授精を半分ずつに分けて行っております。

ただし媒精は調整した後の精子濃度に基準を設けているので、この基準に満たなかった場合は全て顕微授精となります。

媒精可能な方が強い希望で全て顕微授精にすることはできますが、顕微授精適応の方が全て媒精にすることはできません。

卵子や精子の状態は、妊娠のしやすさを予測する上で重要な要素ですが、単独では絶対的な指標にはなりません。

卵子と精子の質は妊娠の可能性に大きく影響しますが、他にも年齢や子宮の状態、生活習慣など、多くの要因が関与しています。

良い刺激法の選択と適切なタイミングでの採卵が重要です。医師と相談し、最適な治療計画を立てることが大切です。また、バランスの取れた食事や十分な睡眠など、適切な栄養管理や生活習慣の改善も、卵子の質を向上させるために役立ちます。

年齢が上がるにつれて卵子の質や数が減少し、胚の質も低下することがあります。

35歳以降はその影響が顕著になることが多く、妊娠率も低下する傾向があります。

そのため、妊娠を希望される場合は、できるだけ早く治療を開始することが推奨されます。

染色体異常は卵子や精子の老化とともに増加する傾向があり、これを現在の医学で防ぐことは不可能です。

タイムラプスシステムは、培養器に内蔵されたカメラで胚の発育を15分間隔で撮影し、発生過程を連続的に記録するシステムです。

従来の方法では観察できなかった詳細な発生過程の把握が可能となり、胚の選択精度が向上します。

また、培養器から胚を取り出す必要がないため、環境変化による影響を最小限に抑えることができます。

当院では希望者には全員タイムラプス培養を行っています。

胚のグレード判定には複数の要素を観察し、総合的に評価します。

分割期胚では発育のタイミング、割球の均一性、細胞数、フラグメンテーション(細胞の残骸のようなもの)の量を、胚盤胞では赤ちゃんになる部分(内細胞塊)、胎盤になる部分(栄養外胚葉)の状態、拡張度、胚盤胞に成長したタイミングを評価します。

当院ではタイムラプスを使用しつつ、2名以上の培養士で判定を行い、客観性を確保しています。

すべての受精卵が胚盤胞まで育つわけではありません。

受精卵の発育には個体差があり、培養過程で発育が止まることもあります。

年齢の上昇とともに成長率は低下傾向となります。

院の胚盤胞到達率は正常受精卵の約50-60%です。この数値は患者様の年齢や卵子の状態により変動します。

35歳未満では約60%、35-40歳では約55%、40歳以上では約45%程度となっています。

胚盤胞まで発育することで、着床能力の高い胚を選別できる可能性が高まります。

また、胚の発育状況をより詳しく評価できるため、妊娠の成功率を向上させることが期待されます。

さらに、単一胚盤胞移植は多胎妊娠のリスクを低減する効果もあります。

胚の成長速度は形態学的評価や発育状況に基づいて判断されます。 胚の発育が遅い場合、追加の培養を行うことがあります。また、胚の質や環境条件を見直し、最適な対応策を検討することで、次回の治療に活かすことができます。

胚の状態が良くない場合でも、妊娠の可能性はゼロではありません。

過去のデータによると、評価が低い胚でも妊娠するケースはあります。ただし、良い評価の胚の方が妊娠の可能性が高いことは確かです。

当院ではできるだけ良い状態の胚を選んで移植するよう努めていますが、すべての胚には妊娠の可能性があることを理解しておいてください。

残念ながら、卵子の数を増やしたり、染色体異常を修復したりすることは不可能であり、卵子の老化は全ての人に起こります。そのため、特定の方法や食品で劇的に卵子の質を向上させることは難しいのが現状です。

しかし、質の高い卵子を育むためにできることもあります。

サプリメントや健康食品に頼る前に、ご自身はどのような生活習慣を過ごされていますか?

朝・昼・夕3食きちんと食べていますか?

たんぱく質、糖質、脂質、ビタミン、ミネラルの5大栄養素をバランス良くとるように心がけましょう。

軽い運動を習慣化することで血流が良くなり、卵巣に栄養が行き届きやすくなります。

また、運動は卵子の質に影響を与えるミトコンドリアを増やす効果も期待できます。

睡眠中は、卵子の質に影響を与えるメラトニンというホルモンが分泌されます。十分な睡眠を心がけましょう。

卵子の老化には個人差がありますが、健康的なライフスタイルを意識することで、その影響を最小限に抑えられる可能性があります。

胚の質の低下には、様々な要因が複雑に関係しています。

主な要因としては、卵子や精子の質、女性の年齢、生活習慣(喫煙、飲酒、不規則な食事)、ストレスなどがあります。

これらの要因を意識し、改善できる点があれば見直していくことで、胚の質の向上につながる可能性があります。

卵子の活性化処理は、顕微授精(ICSI)において受精率が極めて低い症例に行われます。具体的な手法や適用条件は、クリニックの判断によります。

精子や卵子、胚の見た目では一切分かりません。また、当院では男女産み分けは実施しておりません。

● 精子について

精子の質は、胚の質と深く関わっており、ひいては妊娠成功率にも影響を与えます。

具体的には、精子の運動能力、形態、そしてDNAの健全性などが、受精率や胚の発育に大きく関わってきます。

適切な栄養管理や生活習慣の改善も、精子の質を向上させるために役立ちます。

タバコは精子の質に悪影響を与えますので、喫煙中の方は禁煙をお勧めいたします。

卵子同様、どのような生活習慣を過ごすかが大事です。

活性酸素を抑える抗酸化力を高め、精子を酸化ストレスから守ることが質の改善につながります。

以下7項目は男性不妊バイブルホームページより参照したものです。

・タバコを吸わない ・禁欲しない

・ぴっちりした下着は避ける ・サウナ・長風呂は控える

・膝上でのPC操作は避ける ・自転車で股間を刺激しない

・育毛剤(AGA治療薬)に気をつける

顕微授精(ICSI)を用いて、選別した精子を卵子に直接注入します。

また場合によっては、男性不妊を専門とする泌尿器科をご紹介することもあります。

精液検査の結果や受精方法を基準に、成熟した精子を集める密度勾配遠心法や運動精子を集めるスイムアップ法などで良好精子を選別します。

また、過去の胚培養成績が芳しくない症例では精子のDNA損傷を考慮し、膜構造を用いた精子処理を行う場合があります。

自費(選定療養)になりますが、可能です。

精子の凍結保存を行うことで、時間や場所の制約を受けずに、将来の妊娠の可能性を残すことができます。

当院では離島にお住まいの方や、お仕事の都合で精子の凍結を希望される患者様が多くいらっしゃいます。

● 胚移植について

一般的には5日目の胚盤胞が選ばれることが多いですが、個々のケースにより異なります。

5日目の胚盤胞は着床率が高く、妊娠の成功率を向上させる可能性があります。しかし、3日目の胚移植が適している場合もあります。

採卵後に医師と相談し、決定させていただきます。

内膜の厚さ、ホルモン値、胚の形状など多くの要素があります。

適切な栄養管理や生活習慣の改善も、移植の成功率を向上させるために役立ちます。

胚の形態や発育状況などを基に選択します。

最終的な決定は医師と培養士が相談して行います。

事前に患者様のご希望を伝えていただければ、そのご希望に沿った胚を選択することも可能です。

日本産科婦人科学会の会告により、初めての方は多胎防止の観点から基本1個のみの移植となります。

2個移植の可否は医師との話し合いを基に、多胎のリスクを考慮して決定します。

個々の状況に応じた最適な数を選びます。

assisted hatching(孵化補助)は、特定のケースにおいて行われます。

特に胚の外殻が厚い場合や、年齢が高い女性の場合に有効とされています。

全例に行うわけではなく、医師の判断に基づき適用されます。

個人差はありますが、痛みはほとんどありません。ただし、軽い痛みや違和感を感じる場合もありますので、ご心配な方はお気軽にご相談ください。

● 胚移植後の過ごし方について

軽い運動や日常活動であれば問題ありません。ただし、体を酷使するような激しい運動や高負荷なトレーニングはやめましょう。

移植前まで普通に動いていたのに、急に動かなかったり、横になって安静にしていると、脳が「あれ?いつもと違う?」と逆にストレスを抱えやすくなります。

安静にしてもしなくても妊娠率は変わらないことが医学的に明らかになっています。

判定日までは特別なことをしてストレスを溜めてしまうより、リラックスして過ごせるよう普段通りの生活を心掛けましょう。

精液に子宮を収縮させる作用があるため、妊娠判定日までは控えましょう。その後の制限はありません。

胚移植時に膣内を傷つけている可能性があります。胚移植当日に出血や腹痛が無ければ入浴しても大丈夫です。

特にタバコは百害あって一利なしです。妊娠後のことを考えても、妊活中に禁煙をおすすめします。

少し嗜むくらいなら問題ありません。(一日3杯程度まで大丈夫です)

判定日までは、節度を守って飲む程度であれば問題ありません。

ただし、飲んだことを後悔する可能性があるなら、最初から控えておく方が安心かもしれませんね。

振動を心配される方もいらっしゃいますが、医学的根拠はありませんので特に問題ありません。

離島などの遠方から乗り物を乗り継いで来院される方でも妊娠・出産されています。

どちらも特に問題ありません。温泉は妊婦には禁忌と掲示されている場合がありますが、医学的根拠はありません。

長風呂でののぼせや転倒には注意してください。

普段持っているもの程度なら問題ありません。お子様を抱っこするのも問題ありません。

行動を制限すると、かえってストレスが溜まってしまいます。迷う時は「いつもしている事」か「いつもはしていない事」かで判断してみてください。

医学的根拠の無い成功例をのせる方は多いですが、ネットの情報は真偽入り乱れています。

年齢も体の状態も自分たち夫婦と全く同じ方というのはいませんので、自分にあった答えを示してくれるものではありません。

正解を求めすぎて、神経質になったり、疑心暗鬼になるのは「損」だと思います。

顔を知らない方の情報に振り回されるより、不安や疑問を感じた場合は、ご自身だけで抱え込まず、私たちスタッフに心配なことをお気軽にご相談ください。

● 凍結・融解について

ガラス化凍結法を採用し、特殊な凍結保護液と急速冷却により、細胞へのダメージを最小限に抑えています。

-196℃の液体窒素中で保存し、凍結融解後の生存率は95%以上を維持しています。

保存タンクは24時間監視システムで管理しています。

保存期間は1年毎に更新し、最終期限は奥様の年齢50歳までとしています。

胚の質により凍結に適さない場合もあります。凍結に適した胚のみが選ばれ、保存されます。

胚の質は形態学的評価や発育速度などに基づいて判断されます。

凍結胚を融解し、適切なタイミングで子宮内に移植します。

移植前には胚の状態を再確認し、凍結や融解によるダメージの有無を確認しています。移植後は、HCGホルモンの測定で妊娠を判定し、妊娠後は超音波検査により経過を見守っていきます。

凍結胚を破棄する場合、法的な手続きや倫理的な考慮が必要です。必ず当院規定の書類の提出をお願いいたします。

当院にて胚または精子を凍結されている方は1年に1回更新手続きが必須となります。手続きは来院または現金書留で対応しております。

来院される方は予約が必要ですので前もってご予約をお願いいたします。当日予約はお受けしておりません。

お手続きにはご夫婦それぞれで署名・捺印頂いた更新書と更新料が必要になります。

更新書を紛失された方はこちらからダウンロードして印刷してください。

現金書留の方はご夫婦それぞれで署名・捺印頂いた更新書と更新料、返信用封筒、切手を同封のうえ当院までご郵送ください。記入漏れがあると手続きできませんのでご注意ください。

更新料に関しては以下のとおりとなります。

・保険:10,500円(プラス再診料が別途かかります)

・自費:35,000円

保険の料金に関しては、保険で治療中の方のみが対象です。自費で治療されている方、治療をお休みされている方、妊娠されている方は自費料金でのお手続きとなりますのでご注意ください。

どちらに該当するか分からない場合は更新手続き期間になりましたら一度ご連絡ください。

● 着床前診断(PGT-A)について

着床前遺伝子検査(PGT-A)により、胚の染色体異常の有無を調べることができます。

主な適応は、反復着床不全、習慣性流産です。

胚盤胞の胎盤になっていく部分(外側にある細胞群)の細胞を5~10個採取し、検査会社に提出し胚盤胞は凍結保存します。検査会社において24本の染色体すべての数の異常の有無を確認し、正常と判断された胚を融解して移植を行います。

染色体数の異常による流産のリスクを減らし、妊娠率の向上が期待できます。

検査には利点だけでなく、欠点も存在します。検査を受ける前に、医師から検査の利点と欠点について十分な説明を受け、カウンセリングを受けていただくようにしています。最終的な実施の決定は、ご夫婦と医師で相談の上決定します。

詳しくは日本産科婦人科学会の説明動画をご参照ください。 https://www.jsog.or.jp/medical/886/

検査会社にもよりますが、採卵から通常1ヶ月程度で結果が当院に届きます。結果が届き次第、当院から患者様にメールにてご連絡し、次回来院日をお伝えさせていただきます。

正常と判定された胚の移植当たりの臨床妊娠率は約60%から70%と報告されており、100%を保証するものではありません。

正常胚であっても、着床しない場合や流産する可能性があることをご理解いただく必要があります。

PGT-Aは妊娠の可能性を高める手段の一つではありますが、妊娠成功を完全に保証するものではないことをご理解ください。

● ART治療の不成功の場合

不成功の原因は実に様々です。胚の質、子宮内膜の状態、ホルモンバランスの乱れ、遺伝的要因などが考えられます。

治療後、詳細な検査を行い、これらの要因を分析することで、次回の治療に向けてより適切な対策を検討いたします。

再度胚移植を試みるタイミングは患者様一人ひとりの状況によって異なります。

一般的には前回の移植から約1~2ヶ月後を目安としますが、医師と相談の上、身体的にも精神的にも万全な状態で再挑戦できるよう、最適な時期を決定します。

ARTが期待通りの結果に繋がらなかった場合、判定日に看護師が寄り添い、患者様の気持ちに寄り添った心理的サポートやカウンセリングを実施いたします。

また、医師からは今後のステップや他の治療オプションについて詳しくご説明し、患者様をサポートいたしますのでご安心ください。

治療を続ける期間は、年齢、保険適用の有無、治療回数、費用などを総合的に考慮し、患者様一人ひとりの状況に合わせて決定する必要があります。

医師、看護スタッフとじっくりと話し合い、ご自身にとって無理のない範囲で治療を継続するかどうかを判断しましょう。

迷われる場合は、専門的な立場からサポートを行う生殖心理カウンセラーや生殖医療相談士への相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。

● 培養士と患者様とのコミュニケーション

成功率は、患者様の年齢、胚の質、過去の治療歴などによって個人差があります。

そのため、統計データに基づきながら、患者様一人ひとりの状況を考慮した上で、現実的な期待値をお伝えするように努めています。

過度な期待や不安を抱かせることのないよう、丁寧な説明を心がけておりますのでご安心ください。

はい、移植する際の培養胚と、培養後の凍結胚の写真をお渡ししています。

タイムラプス培養を実施された方には、ご希望があれば、有償で胚の発育の様子を記録した動画を後日お渡しすることも可能です。

受精確認や移植当日などの重要なタイミングで情報をお伝えいたします。

また、途中経過を知りたい場合には、受精確認時に培養士にお申し出いただければ、ご希望に応じて対応いたします。

成功率は年齢とともに変化する傾向があり、20代~30代前半の女性では比較的高い成功率が見込まれます。

しかし、35歳を過ぎると徐々に減少し始め、40歳を超えるとさらに低下する傾向があります。

年齢を重ねるごとに妊娠が難しくなる可能性があることをご理解ください。

その他

当院では、日本生殖医療心理カウンセリング学会の認定を受けた生殖医療相談士による看護相談を行っています。

通常の診療内では質問できないことやステップアップの相談など、どんなお悩みでも結構ですので、お気軽にご相談ください。

通院されている方は1回30分、1500円で利用可能です。また、当院に通院されていない方の予約も可能です。(※通院されていない方は1回30分3000円となります。)

オンラインでも対応しておりますので、是非ご利用ください。

お気軽にスタッフへご相談ください。治療内容について説明させていただきます。

体外受精をご希望の場合には、治療内容についての当院動画サイトをご覧いただいたり、書類等の準備が必要となります。また、2022年4月以降、不妊治療が保険で可能となりました。保険での治療希望の場合は、治療計画の作成が必須となります。必ず事前にご夫婦で来院していただき、同席での説明が必要となりますので、ご了承ください。

産み分けは当院では行っておりません。

着床前診断については、着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)の有用性に関する多施設共同研究への施設承認を受けており対象の方には実施することができます。詳しくはスタッフにお尋ねください。

クレジットカードでの決済が可能です。使用可能なカードはVisa、Master、JCB、Amex、Diners、Discoverの6種になります。一括払いのみとなります。デビットカードには対応しておりません。

当院に通院することが可能であれば、内膜調整を他院で行い融解移植だけを当院で行うことができます。

また転院先の病院が受け入れ可能であれば胚を移送することができますが、色々条件もございますのでご相談ください。

保険での手術項目・先進医療をご加入の保険会社へ申請可能かご確認いただき、申請希望の場合は当院待合室に置いてあります「診断書をご希望の方へ」の用紙に記入したもの(用紙はこちらからダウンロードできます)と、保険会社の診断書を当院までご持参ください。

申請項目につきましては「保険明細書の手術項目」をご確認ください。また、申請項目が4項目以上の場合は診断書の裏面に記入しても良いか保険会社へご確認ください。

裏面への記入が難しい場合は診断書が複数枚必要になります。

なお、診断書作成費用は書類1枚につき6,000円(税別)です。診断書作成には2週間~1ヵ月ほどお時間をいただきますのでご了承願います。

高額療養費、限度額申請については当院から患者様へ直接のご案内は差し上げておりません。

ご加入されている保険者へご自身で確認・申請をしていただき限度額認定証を発行してください。

限度額認定証が発行できましたら当院へお持ちください。当院にお持ちいただいた日、または確認ができた日からの適用になります。

ご提示がなく、当院で確認がとれない場合は発行されていても適用されませんのでご了承ください。